Re: цензії

- 23.01.2026|Віктор Палинський…І знову казка

- 23.01.2026|Ніна БернадськаХудожніми стежками роману Ярослава Ороса «Тесла покохав Чорногору»

- 20.01.2026|Ігор ЧорнийЧисті і нечисті

- 18.01.2026|Ігор ЗіньчукПеревірка на людяність

- 16.01.2026|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськЗола натщесерце

- 16.01.2026|В´ячеслав Прилюк, кандидат економічних наук, доцентФудкомунікація - м’яка сила впливу

- 12.01.2026|Віктор Вербич«Ніщо не знищить нас повік», або Візія Олеся Лупія

- 12.01.2026|Микола ГриценкоВитоки і сенси «Франкенштейна»

- 11.01.2026|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськДоброволець смерті

- 08.01.2026|Оксана Дяків, письменницяПоетичне дерево Олександра Козинця: збірка «Усі вже знають»

Видавничі новинки

- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд

- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд

- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд

- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд

- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд

- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд

- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд

- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд

- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд

- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд

Літературний дайджест

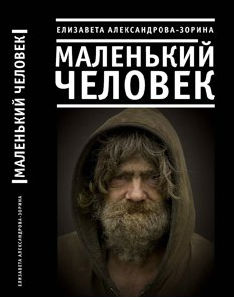

Приговор «маленькому человеку»?

Писатель и публицист Елизавета Александрова-Зорина написала роман, который давно напрашивался в нашей современной литературе.

Роман с заголовком «Маленький человек» не только вызывает ностальгию по нашей могучей классике, но и крайне своевременен, да и аннотация к нему говорит, что это не иначе, как «первая ласточка социальной протестной прозы»…

Елизавета Александрова-Зорина Маленький человек. – СПб., Алетейя, 2012

Мы все говорим о безгеройном времени, а между тем в литературе, как правило, действуют персонажи одаренные теми или иными талантами, как-то выделяющиеся в обществе, которое предстает фоном для них. При этом сам этот фон крайне мало изучен, литераторы в основном шарахаются от него или, зажав крепко нос и брезгливо сморщившись, совершают кратковременное хождение в народ, чтобы поскорей оттуда выскочить. Низкий штиль, чего уж тут… Но в последнее время, можно сказать, приперло. Эта проблема вылилась в политическую жизнь и норовит перерасти в острый социальный конфликт.

Уличная активность масс в конце прошлого начале текущего года чуть было не развела по разным углам пресловутый креативный класс и бывших гегемонов – пролетариат или, как принято называть, простых обыкновенных людей. Первые позиционировали себя буревестниками грядущих изменений, а вторые были выставлены в качестве представителей инертной среды, крайне консервативной и боявшейся всего нового. Что называется, навесили ярлыки.

На этом фоне роман с заголовком «Маленький человек» не только вызывает ностальгию по нашей могучей классике, но и крайне своевременен, да и аннотация к нему говорит, что это не иначе, как «первая ласточка социальной протестной прозы»…

Место действия «Маленького человека» - небольшой заброшенный город «с ноготь» рядом с финской границей: «отрезанный от страны, как ломоть», в котором всевластвуют чиновники, правоохранители, да бандиты, которых боятся больше всех прочих. И все это бытие, определяющее сознание, или наоборот, кому как, отпечатывалось на лицах живущих там людей: «У жителей города были суровые, настороженные лица, холодные улыбки и глаза, заглянув в которые, можно было замерзнуть, как в сугробе. Они бродили хожеными тропами, пряча под шубами свои обмороженные судьбы, и, свыкнувшись с властью бандитов, давно забыли, что когда-то жили иначе». Причем, это не пресловутые и беспредельные девяностые, на которые у нас принято все списывать, а наши дни, когда уже милицию переименовали в полицию.

Герой книги – классический «маленький человек» с антонимической его характеру фамилией – Савелий Лютый. Зашкафный житель на работе, дома – таракан, забившийся в угол, «пятое колесо» в любой компании. И при этом человек, полностью свыкнувшийся со своей судьбой, с тем, что «всегда в проигрыше». Смирение вплоть до консерватизма: «его раздражало все новое, выбивающееся из привычного распорядка». Кстати, эта нелюбовь ко всему новому – общая черта города, влачащего жизнь по принципу: лишь бы хуже не было. Консервативное царство привычки, которая воспринимается вечной данностью, отменяющей прошлое и будущее…

Лютый - типичный окарикатуренный антипод креативного, пытающегося время от времени бурлить, класса. Он плелся тенью по жизни и бормотал себе под нос заговор, будто бы оправдывающий его бытие: «Маленький человек в маленьком городе».

Савелий Лютый сам «не понимал, есть он или нет» и вся его реальность переместилась в мечты, где он проживал «по девять жизней на дню». Причем, не замыкался только лишь на себе, оценивал и окружающее: города, которые воспринимал скоплением живых мертвецов с душами темными, как «в могиле». Задавался он и вопросом, который типичен, к примеру, для творчества Романа Сенчина: с какого момента человек становится таким, привыкает, превращается в насекомое – «клопом в диване» в интерпретации Лютого: «в какой момент человек умирает, продолжая жить через силу? Что убивает его: работа, женитьба, дети?» Или причиной всему размеренная жизнь в маленьком городе, в которое человек застывает, «как муха в янтаре»?

Вот именно это человеческое недоразумение совершенно случайным образом, будто в «русской рулетке», избавляет город от Могилы – местного Вельзевула, перед которым все трепетали и боялись. Через это случайное убийство главного авторитета нашего Лютого, будто насильно вытащили из-за его привычного шкафа и выставили на всеобщее обозрение, от которого пришлось пуститься в бега, прятаться, как и от бандитской мести. О нем заговорили все, а он сам надеялся, что происходящее, занозой вклинившееся в его жизнь, всего лишь сон или душевное расстройство.

После убийства Могилы, которое было равносильно раскольниковской дилемме про дрожащую тварь и право, с Лютым произошла метаморфоза: он на какое-то время в людской молве превратился в народного мстителя. После от его руки пал нечистый на руку начальник местной полиции, похотливый депутат и мэр, умерший с перепугу естественной смертью, после того, как Лютый пальнул в его сторону пару раз. Если первая насмешка коварной судьбы – фамилия героя, то теперь она превращает его в маленького Рембо, бегающего от погони по окрестным лесам. Бегать пришлось особенно резво, когда за голову «народного мстителя» объявили награду, и город опустел, жители кинулись на сулящую выгоды охоту. Так вот просто все готовы были продать его за те же сребреники... Мертвые люди с «изъеденными злыми мыслями» головами – таковы увечья от пребывания в тлетворном маленьком городе, уродующим все и всех. Только в тайге Лютый нашел людей с добрыми сердцами - саамов, пасущих скот и не имеющих с цивилизацией ничего общего.

Через непроизвольный поступок, через убийство метаморфоза произошла и с самим Лютым. Раньше он жил мертвецом, как все, а теперь «снова родился, чувствуя окружающий мир кожей», стал проживать не многочисленные чужие жизни в своих мечтах и фантазиях, а одну свою.

Но эта минута славы или настоящей жизни быстро истекла песком. Потом, когда Лютый вернулся в город, у него вновь украли вовсе не шинель, как у Акакия Акакиевича, а жизнь, и она настоящая стала казаться лишь «фильмом, увиденным на экране». Вновь быль от небыли стали неразличимы. Все смерти, приключившиеся при участии Лютого, списали на директора фабрики (он, кстати, сам мечтал убить, сам хотел походить на Лютого в его убийствах, и это ему устроили), который стал плести интриги против своего влиятельного покровителя за что и поплатился. Теперь он вновь застыл мухой или клопом, потерял волю и опять ни на что не готов решиться, не говоря уже про то, что сделал тот недавний Савелий Лютый в силу насмешки судьбы. Стало все как прежде. То, что очень хочется назвать словом «стабильность». Приправленный местными реалиями ремейк фильма а-ля «Рэмбо» сменила «настоящая жизнь, скучная, серая, как мусорная свалка». На очень недолгое время Лютый был болен жизнью, болен «самим собой». Но этот путь к самому себе так остался у него прерванным. Его место - в его касте, где он должен четко знать свой шесток.

Маленький город маленьких людей – тюрьма, темница, карцер, в который помещены все и среди этих людей давно уже нет орлов молодых. Это проклятое место детерминированных судеб. Над некоторыми из них судьба периодически насмехается, чтобы самой не уснуть в этой беспросветной тоске и серости. После некоторых потрясений, город снова заволокло тиной, и новый начальник полиции походит на предыдущего, так же и с мэром, который стал практически полной копией прежнего. В финале Лютый вновь стал фантазийно проживать свою-чужую жизнь, а потом и вовсе растворился в ночной пустоте. Такая вот история одного города, одного человека, то ли выдуманная, то ли настоящая.

Беспросветный тупик, пустота, темная яма «без божества, без вдохновенья» - таковы эмоции по прочтении достаточно талантливой книги Александровой-Зориной. Приходилось не раз писать, что современная литература апокалиптична. В ней – ожидание грозы, бури, предчувствие катаклизм. Она вовсе не кликушествует, но предостерегает, а также с истовой жадность пытается вобрать в себя все хвори общества, чтобы, пропустив через свои фильтры, хоть немного его излечить, подправить его иммунитет. «Проза говорит об уродливом», - написал в одном из своих рассказов прозаик Андрей Рубанов. – «Просто потому, что никто, кроме нее, не скажет об уродливом». Если Гоголь в свое время говорил об ответственности за сказанное слово, которое может воспроизвести чудища в реальности, то теперь книга берет на себя боли и горести окружающего мира, наших новых реалий и запаковывает их под обложкой, чтобы они вновь не актуализировались в реальности? Вопрос. Иначе для чего?

Оставь надежду всяк сюда входящий? Разве может литература быть бессветной? Лишать надежды, говорить о призрачности всех шансов. Не верить в человека, забыть про Бога, в конце концов? И бесконечно твердить вслед за Савелием Лютым его декадентское заклинание: «маленький человек в маленьком городе», застывая мухой в янтаре…

«Бедные вы, несчастные, и зачем вам жить…» - проговорил тот другой фантазийный Лютый в финале романа и мысленно ударил главного городского разбойника ножом в шею. Реальный лишь прильнут в это время к окну бара. То есть получается, что выход всего лишь один – слепой фатальный бунт, попытаться сковырнуть реальность, вывернуть ее на изнанку и вывести на первый план человека, совершающего поступки, волевого, избавляющего других от несчастья жить? Убивать, крушить столпы мира мертвецов ради рождения себя и мира настоящего, пульсирующего жизнью? И затянутая проволока на шее депутата – миг жизни этого «маленького человека», после которого все заволакивает сон? Разрушить город-тюрьму? А если она в голове сидит – препарировать ее ударом о стену? Такие вполне закономерные вопросы возникают после прочтения практически беспросветного темного, как обложка самой книги, романа.

Конечно, их тоже следует поднимать, но и как-то пытаться разрешать. Иначе ставить будет жизнь и разрешать по своему. Перед тем, как расстрелять 7 ноября шесть человек в Москве, рано утром в этот же день 29-летний юрист Дмитрий Виноградов разместил на своей страничке в соцсети «манифест». В нем он прописал довольно пошлые тезисы о борьбе с «генетическим мусором», который, по его мнению, должно уничтожить: «Я ненавижу человеческое общество и мне противно быть его частью! Я ненавижу бессмысленность человеческой жизни! Я ненавижу саму эту жизнь! Я вижу только один способ ее оправдать: уничтожить как можно больше частиц человеческого компоста. Это единственно правильное и стоящее из всего того, что каждый из нас может сделать в своей жизни, это единственный способ ее оправдать, это единственный способ сделать мир лучше. Путь выживания и самосовершенствования человека ошибочен, он ведет в тупик, к уничтожению всего остального, всего действительно живого». По большому счету, все это мог проговорить и Савелий Лютый – современный «маленький человек», осознавший тупик жизни и увидевший вокруг себя сплошь мертвецов. «И зачем вам жить…»

«Маленький человек в маленьком городе» - такова антроподицея романа? Недавно наткнулся на отличное рассуждение режиссера Владимира Меньшова, который говорит, что антисоветизм – это шаг к русофобии. Ну, а как быть с полным нигилизмом по отношению к настоящему, с пренебрежение простым маленьким человеком – нашим современником? По какому ведомству это отнести?

«Россия — это миллионы чиновников и людей в погонах, миллионы офисных сотрудников, чьи мечты ограничиваются ипотекой, кредитом и двухнедельным отпуском, миллионы бегущих из России, миллионы нелегальных мигрантов, приезжающих вместо них, миллионы спивающихся, наркоманов и душевнобольных, по количеству которых мы впереди планеты всей. Кто в этой стране хочет перемен? Горстка интеллигенции? Немногочисленная недовольная молодежь? Политические активисты? Может, и правда страшно далеки они от народа, путь к сердцу которого лежит через телевизор?» - написала Елизавета Александрова-Зорина в своей статье «Любит наш народ…», размещенной на сайте «Свободная пресса». Вполне возможно, что все это и так, но думается мне, что автор забыл или еще не нащупал нечто очень важное и главное, без чего не выходит полного портрета России.

Андрей Рудалёв, г. Северодвинск

Коментарі

Останні події

- 23.01.2026|18:01Розпочався прийом заявок на фестиваль-воркшоп для авторів-початківців “Прописи”

- 23.01.2026|07:07«Книжка року’2025»: Парад переможців: Короткі списки номінації «Візитівка»

- 22.01.2026|07:19«Книжка року’2025»: Парад переможців: Короткі списки номінації «Софія»

- 21.01.2026|08:09«Книжка року’2025»: Парад переможців: Короткі списки номінації «Обрії»

- 20.01.2026|11:32Пішов із життя Владислав Кириченко — людина, що творила «Наш Формат» та інтелектуальну Україну

- 20.01.2026|10:30Шкільних бібліотекарів запрошують до участі в новій номінації освітньої премії

- 20.01.2026|10:23Виставу за «Озерним вітром» Юрка Покальчука вперше поставлять на великій сцені

- 20.01.2026|10:18У Луцьку запрошують на літературний гастровечір про фантастичну українську кухню

- 20.01.2026|09:54Оголошено конкурс на здобуття літературної премії імені Ірини Вільде 2026 рок у

- 20.01.2026|09:48«Книжка року’2025»: Парад переможців: Короткі списки номінації «Минувшина»